本ページの記載内容

普段、何気なく打牌を選択していても、複雑な脳内処理を経て最終的な打牌が決定されている。

本講義では打牌時に脳内ではどのような情報が処理されているかについて考察していく。

麻雀が強くなるという過程を科学的に理解するために必要な知識となってます。

打牌の選択におけるステップ

打牌の選択における各ステップを時系列で整理すると下記の流れになります。

- 盤面情報の把握

関連牌が何枚切れているか、他家の動向はどうなっているか等 - 打牌候補の抽出

牌効率、打点効率、他家の動向、関連牌の枚数などを考慮した上で打牌候補を抽出します。 - 各打牌候補の期待値比較

ステップ2にて抽出した打牌候補にてどの牌を切る事が一番得なのかを比較します。

判断要素としては、その牌を切った場合の受け入れ枚数、期待される打点、他家に鳴かれる確率やその影響、立直が入っている状況であればその牌の放銃率など - 最終的な意思決定と打牌

上記ステップにて比較した結果、最も期待値的に有利であると判断された牌を切ります。

盤面情報の把握

盤面情報の把握について具体的な例を挙げて説明します。

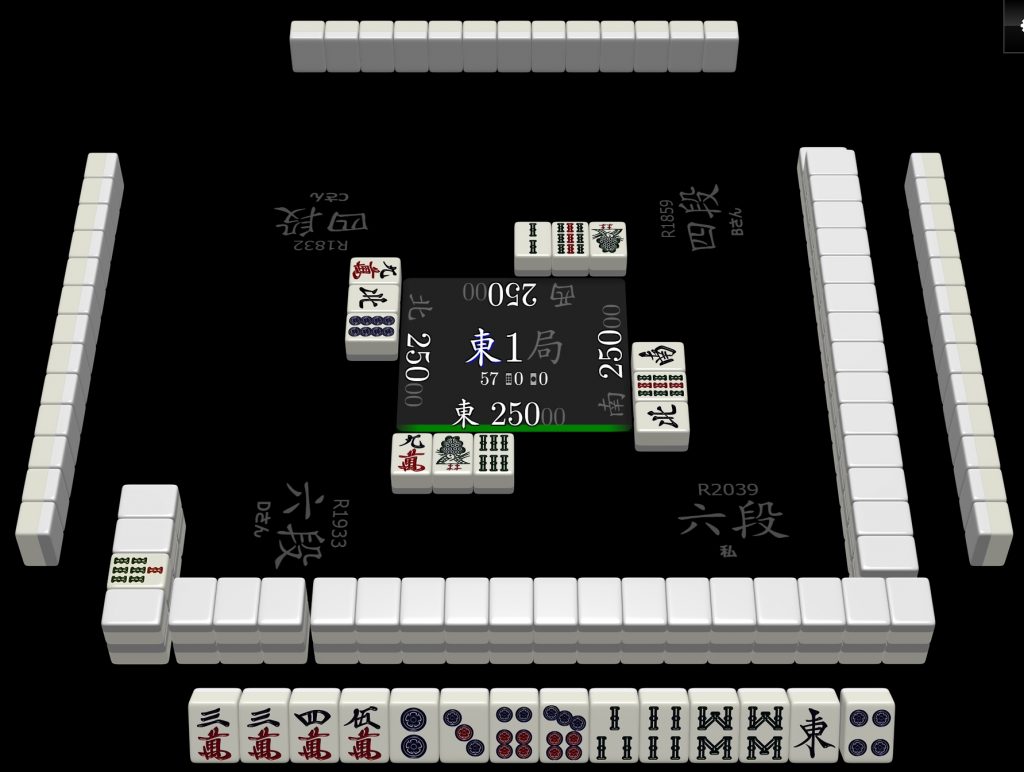

下記の手牌、何を切りますか?

上記盤面の場合

恐らく多くの人は3mを切ると思います。

その理由は、3mより東の方が放銃率が低いからです。

例えばこの順目に他家から立直が入ったと仮定しましょう。

3mを切る場合と東を切る場合とでは放銃率に圧倒的な差があります。

他家への放銃が発生すると自分がこの手をアガる事ができなくなるため、明確に打3mが有利になります。

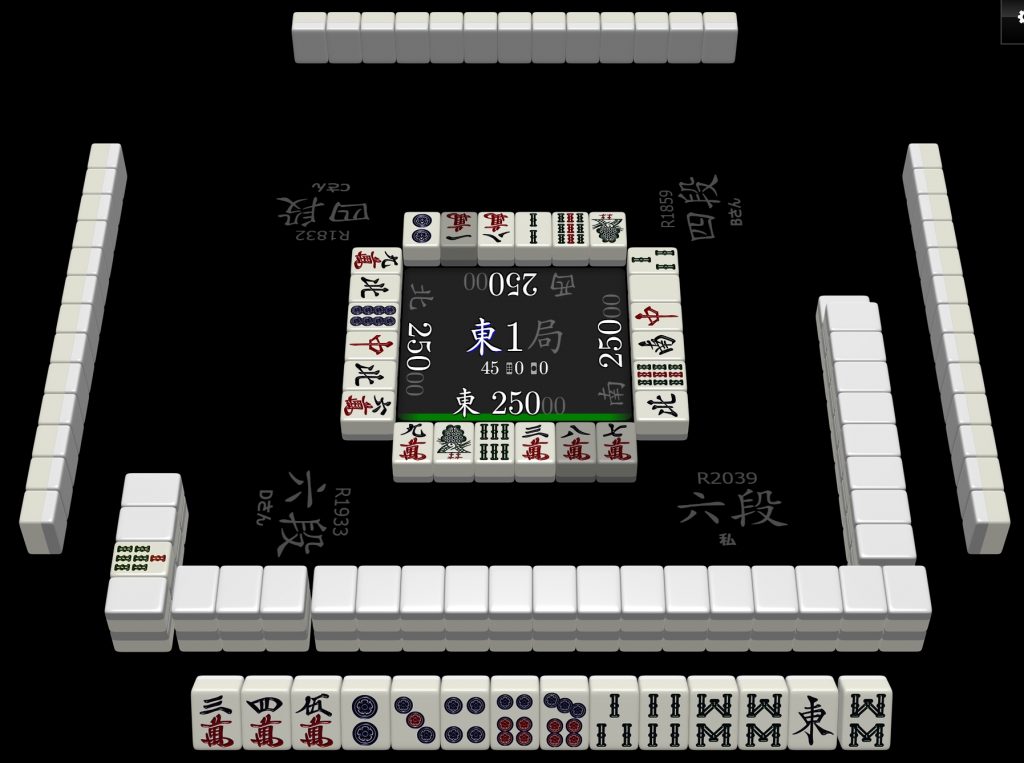

58pが6枚切れていた場合

上図の手牌のまま他家の河に58pが既に6枚切れており、残り2枚しか存在しなかったと仮定してください。

何を切るべきでしょうか?

その場合は圧倒的に打東が有利になるはずです。

マンズの123456mを引く事で今よりも受け入れ枚数が多くなります。

一方で東を残したとしても、残り3枚の東を引いた場合しか手が進まないため、有効牌の枚数において圧倒的な優劣があります。

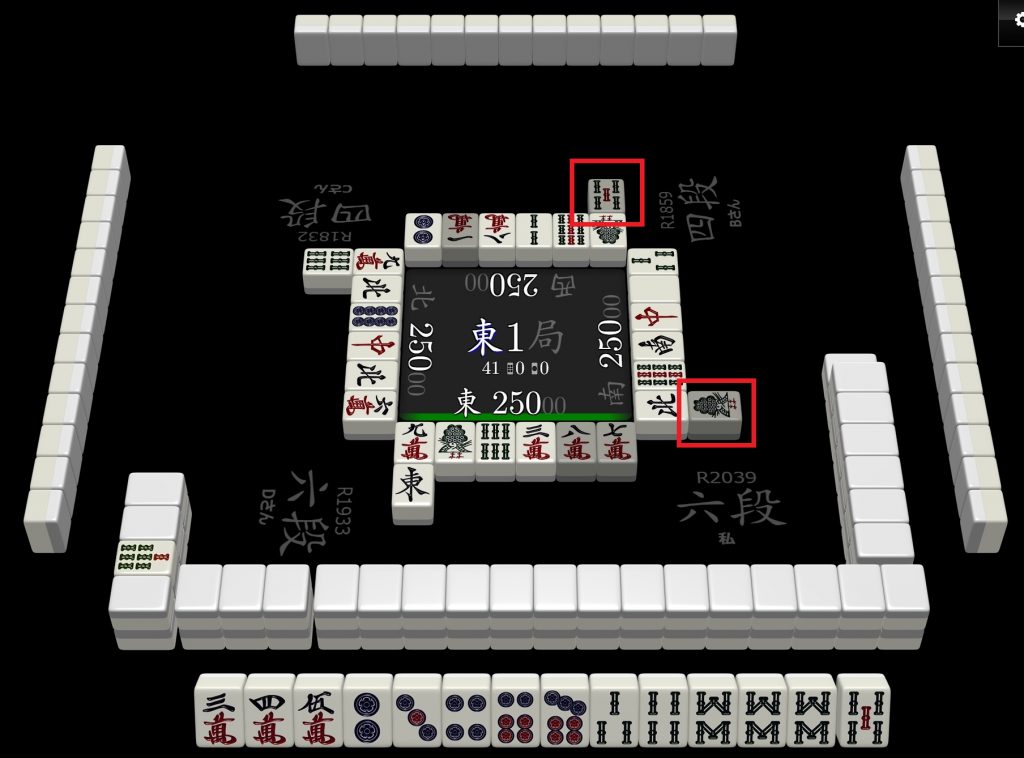

その後下図のようにドラを引いてきました。

ここで切る牌は東以外有り得ないと思います。

理由はテンパイ枚数が圧倒的に違うからです。

さて、この東を切った時点でどの牌なら鳴くのか、どの牌を引いたら立直をするのか、ダマテンにするのかをある程度考えておく必要があります。

この時の私の思考は下記でした。

- 赤5s、赤5pだけはチーしてドラ切りテンパイを取る。

- 5678pを引いて25sテンパイになった場合は立直をせずにダマテンにする(理由は下家と対面が2sを引いた時にツモ切る可能性が高いと推測したから)

- 2345sを引いた時は悩ましいが立直しようと考えていた

ダマにしててツモ切るのは上家のみだが、下家、対面については不明

ダマにしている間に自由に打たれて手を進められるのが嫌だった

立直で牽制している間にツモ回数を増やした方がアガり確率が高くなると考えていた

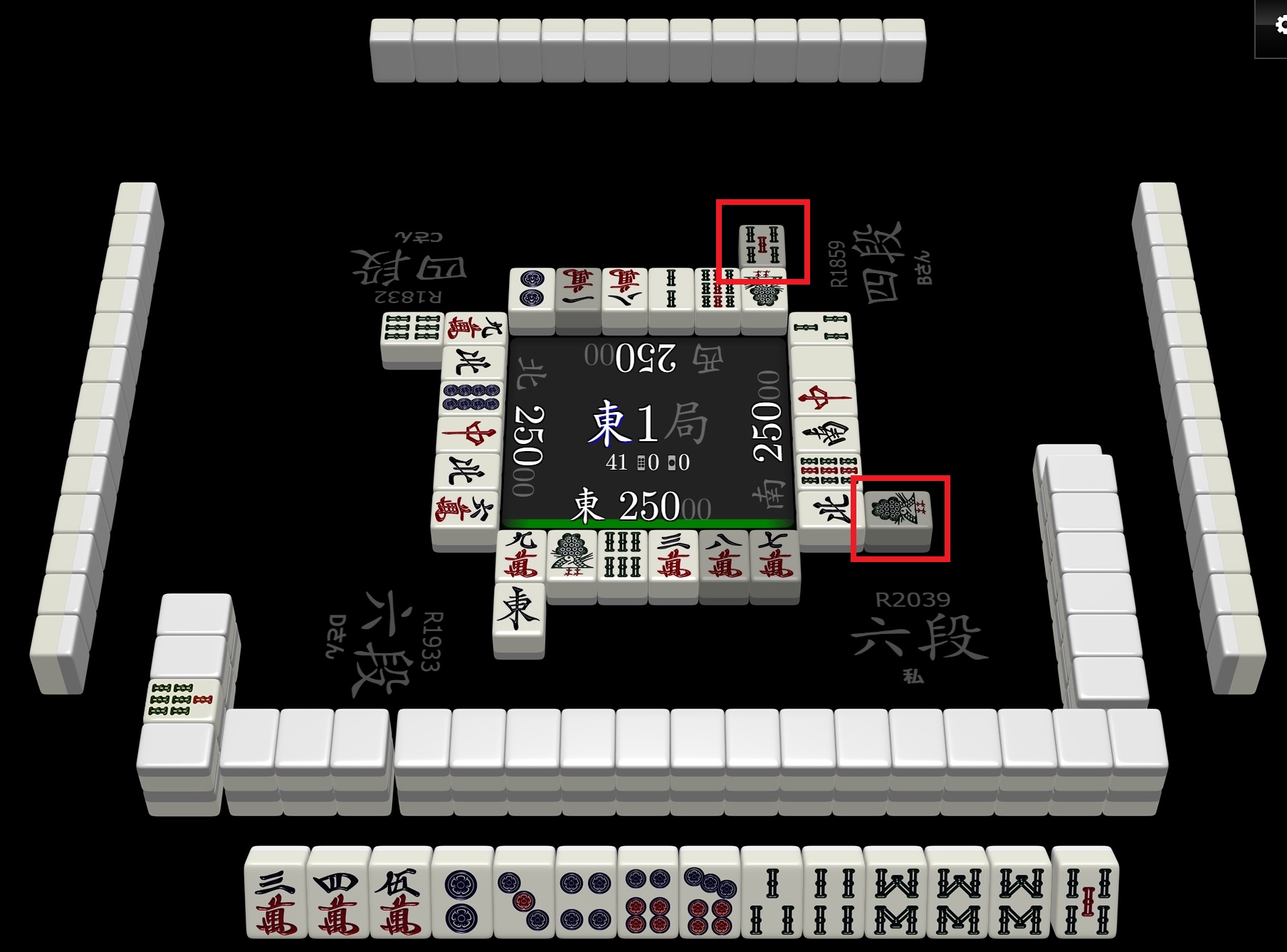

その後、5sを引いてテンパイしました。

待ちとしては25s待ちのダマテンの方がアガれる自信があったので、嬉しくない入り目です。

またまた仮定の話ですが、赤枠で囲った部分の捨て牌が1枚でも5pもしくは8pだった場合は立直せずにダマテンにしていたと思います。

もし下家、対面の捨て牌が両方とも5pだった場合は立直が悪手になる確率が非常に高くなります。

自分が立直しなければ他家の捨て牌も合わせて4人分の58pアガり抽選を受けられます。

ですが立直をする事によって他家がオリてしまった場合は、その分アガり抽選の回数が減ってしまいます。

私の場合は細かい捨て牌の差で立直すべきか、ダマテンにすべきかの判断が分かれたりします。

まとめ

盤面情報の把握については上級者になるにつれて、情報収集の量、精度が高くなる傾向があります。

また、盤面情報の把握の時点で情報取得に抜けがあった場合、以降の打牌候補の抽出、各打牌候補の期待値比較のステップに悪影響が生じる可能性があります。

上流側の精度がイマイチだった場合は下流側の精度もイマイチになりやすいという事です。

盤面の細かな違いに気付く事、気付いた情報を活用する事ができればあなたの麻雀ライフはもっと楽しくなるはずです。

最初は情報取得が難しく感じるかもしれないですが、上達したいという意欲さえあれば少しずつであっても必ず身に付いていきます。

次回以降はステップ2以降打牌候補の抽出、各打牌候補の期待値比較について説明していきます。

コメント